unsere neuesten Beiträge ...

Der Better Life Index (BLI) wird seit 2011 von der OECD erstellt, um die "allgemeine Lebensqualität" in den 34 OECD-Mitgliedsstaaten und einigen weiteren Ländern wie Brasilien und Russland, aber -- mit einem abgespeckten Indikatorenset -- auch in Teilregionen (Provinzen, Bundesländern) vergleichbar zu machen.

Selbstverständnis und Motivation

Die OECD gehörte nach der UNO und mit der Weltbank zu den Institutionen, die sich -- auf Basis ihrer umfangreichen vergleichenden Statistiken -- schon vor einigen Jahren über Alternativen zum BIP als zentraler wirtschaftspolitischer Kennzahl Gedanken machten. Zum 50. Geburtstag der OECD wurde 2011 mit dem Better Life Index (BLI) ein Kennzahlensystem mit angeschlossenem interaktivem Webportal gelauncht, welches diese Überlegungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen soll. Konkreter Anlass für den BLI war das wahrgenommene Bedürfnis nach einer Maßzahl dafür, "worauf es im Leben ankommt", und dass Regierungen zunehmend danach -- und nicht nach dem Wachstum des BIP -- gemessen werden sollten. "Die Better Life Initiative der OECD soll hier Abhilfe schaffen. Ihr Ziel ist es, zu klären, was für das Wohl der Menschen wichtig ist und was Staaten tun können, um größere Fortschritte für alle zu erzielen." [1] Der BLI soll dazu als Kennzahl "die allgemeine Lebensqualität in einem Land" repräsentieren.

Methodik

Der BLI besteht aus elf Themenfeldern, "die zu Lebensqualität und Wohlergehen beitragen" und anhand von 24 Einzelindikatoren gemessen werden:

- Gemeinsinn, gemessen an der wahrgenommenen Qualität des unterstützenden sozialen Netzwerks ("social network support")

- Bildung, gemessen am Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung mit zumindest sekundärer Bildung, an PISA-Testergebnissen & prospektiven Bildungsjahren für 5-Jährige

- Umwelt, gemessen an Luftverschmutzung (Feinstaubbelastung in Ballungszentren) & subjektiv wahrgenommener Wasserqualität

- zivilgesellschaftliches Engagement, gemessen an subjektiv wahrgenommenem Einfluss auf die Gesetzgebung & letzter Wahlbeteiligung

- Gesundheit, gemessen an Lebenserwartung & subjektiv wahrgenommener guter Gesundheit

- Wohnverhältnisse, gemessen an Wohnausgaben, Anteil der Wohnungen ohne sanitäre Grundausstattung & Räumen/Person

- Einkommen, gemessen am verfügbaren Haushalts-Nettoeinkommen & -vermögen

- Beschäftigung, gemessen an Beschäftigungs- & Langzeit-AL-Quote, Jobsicherheit (Wahrscheinlichkeit, arbeitlos zu werden) & Einkommen unselbständiger Beschäftigter nach Vollzeit-Äquivalenten

- Lebenszufriedenheit, gemessen an subjektiv wahrgenommener Lebenszufriedenheit (lt. Gallup World Poll, Mittelwert aus versch. Selbsteinschätzungen von 0-10, der sog. "Cantrill Ladder" oder "Self-Anchoring Striving Scale")

- Sicherheit, gemessen an subjektiv angegebener "Übergriffsrate" & Mordrate

- Work-Life-Balance, gemessen am Anteil von Beschäftigten mit sehr langen Arbeitszeiten (>50 Stunden) & Zeit für Freizeit & Regeneration (gemessen durch nationale Zeitverwendungsstatistiken)

Bei regionalen Analyse auf Provinz- oder Bundesländer-Ebene werden lediglich neun Themenfelder erfasst (ohne Gemeinsinn, Lebenszufriedenheit & Work-Life-Balance), die meist nur durch einen einzigen Indikator gemessen werden. Die einzelnen Themenfelder werden grundsätzlich gleich gewichtet, über das Web-Interface "Your Better Life Index" sind aber individuelle Gewichtungen möglich. Die Themenfelder lassen sich als unterschiedlich große "Blütenblätter" graphisch veranschaulichen, welche Merkmalsausprägungen von Lebensqualität darstellen sollen. Sie lassen sich aber auch zu einem Gesamt-Score aggregieren, der Basis für ein Länder-Ranking ist. Der Fokus des Ländervergleichs liegt auf den die 34 OECD-Mitgliedsstaaten, Brasilien und Russland, es werden aber nach Verfügbarkeit der Daten weitere Länder einbezogen.

Aussagekraft

Der BLI lässt sich als zusammengesetzter Indikator für "allgemeine Lebensqualität" interpretieren. Es ist aber auch möglich, einzelne Themenfelder und sogar Einzelindikatoren miteinander zu vergleichen und zu analysieren. Die Ergebnisse lassen sich (mit eingeschränktem Indikatorensatz) auch regional und nach bestimmten soziodemographischen Merkmalen ausgeben. Der BLI kommt -- vergleicht man die ungewichteten Länderrankings -- zu recht ähnlichen Ergebnissen wie der LPI - Legatum Prosperity Index und der SPI - Social Progress Index, und er korreliert wie diese deutlich mit dem BIP -- und bestätigt damit dessen Wert als Proxy dafür, was der BLI misst. Auch der BLI entzieht sich der Frage, wie und v. a. wie nachhaltig diese Lebensqualität letztlich produziert wird -- und inszeniert sie als fairten Wettbewerb zwischen Nationalstaaten. Zugleich scheint die Möglichkeit, die gemessenen Themenfelder kurzfristig politisch zu beeinflussen, meist sehr begrenzt. Die Möglichkeit, individuelle Gewichtungen der einzelnen Bereiche vorzunehmen, macht vielmehr deutlich, dass es sich auch beim BLI letztlich um kein politisch brauchbares Instrument handelt, sondern eher um ein verspieltes Tool mit fragwürdigem Informationswert.

Praxis

Der BLI dient in erster Linie als Basis für die Information der Öffentlichkeit über die "allgemeine Lebensqualität" in verschiedenen Ländern und Regionen, die über ein interaktives Web-Portal bezogen werden kann.

Plus/Minus

+

- stringentes Design

- aussagekräftige Indikatoren

- Information nach Regionen und soziodemographischen Merkmalen möglich

-

- ökologische Aspekte relativ vernachlässigt

- Quellen und Nachhaltigkeit von Lebensqualität werden nicht thematisiert -- reine Zustandsbeschreibung

- relativ wenige Indikatoren für einzelne Themenfelder, v. a. auf regionaler Ebene

- reines Info-Tool ohne politische Relevanz

Quellen

[1] OECD Better Life Index >> OFFIZIELLE WEBSITE

- Details

- Geschrieben von Dirk Raith

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 43223

Den Sustainable Society Index (SSI) der niederländischen Sustainable Society Foundation gibt es bereits seit 2006 -- und in 2008 und wiederum 2012 aktualisierter Fassung bis heute. Der SSI präsentiert sich dabei als ein relativ schlankes, aber aussagekräftiges Indikatorenset, das dem Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit folgt, ohne aufwändige Aggregation auskommt und dabei doch politisch hoch relevant sein kann.

Selbstverständnis und Motivation

Der Sustainable Society Index (SSI) soll ein einfaches und transparentes Werkzeug sein, um das gesellschaftliche Leitbild einer integrierten nachhaltigen Entwicklung statistisch zu erfassen, dabei Zusammenhänge und Trends aufzuzeigen, als Vergleichsmaßstab für unterschiedliche Länder und Regionen zu dienen und letztlich auch Anlass und Anleitung für verschiedene politische Handlungsfelder zu geben.

Methodik

Ausgangspunkt des SSI ist die Vision einer integrierten nachhaltigen Entwicklung. Er unterscheidet "three wellbeing dimensions", die von insgesamt 21 Einzel-Indikatoren erfasst werden sollen.

- menschliches Wohlbefinden, abhängig von Grundbedürfnissen (Essen, Trinken, Hygiene), Gesundheit (Gesundheit, Luft, Wasser), persönlicher & gesellschaftlicher Entwicklung (Bildung, Gender equality, Einkommensverteilung, good governance)

- natürliches Wohlbefinden, abhängig von Luftqualität, Biodiversität, Umgang mit erneuerbaren Ressourcen und Energien und dem Ausstoß von Treibhausgasen

- wirtschaftliches Wohlbefinden, dezidiert als Mittel konzipiert und abhängig von ökonomischer Transition, gemessen u.a. durch Anteil der Bio-Landwirtschaft und "genuine savings", der Entwicklung des BIP, von Beschäftigung und öffentlicher Verschuldung

Der SSI deckt derzeit bereits 151 Länder oder 99% der Weltbevölkerung ab. Die Daten kommen durchwegs aus öffentlich zugänglichen Statistiken. Für 50 Länder sind allerdings keine ausreichenden Daten vorhanden, darunter Afghanistan, Djibouti, Eritrea, Somalia and Surinam.

Aussagekraft

Der SSI wird nicht zu einem Gesamt-Score aggregiert, sondern als graphische Übersicht ("Spinne") für alle 21 Indikatoren dargestellt, die jeweiligen Handlungsbedarf aufzeigt, einen einfachen, aber doch differenzierten Vergleich zwischen verschiedenen Ländern zulässt und dabei auch veranschaulicht, dass Wohlbefinden und Nachhaltigkeit in reichen und armen Ländern auseinanderdriften -- und zwar aus unterschiedlichen Gründen.

Praxis

Angewendet wird der SSI noch nicht -- er würde sich aber besser als politisches Instrument eignen als vom Anspruch und der Grundkonzeption her vergleichbare, aber hypertrophe Indizes wie der LPI - Legatum Prosperity Index oder der SPI - Social Progress Index.

Plus/Minus

+

- einfache, gut nachvollziehbare Konzeption & klare Aussage

- beruht auf breit & öffentl. verfügbaren Daten

- methodologisch unproblematisch & politisch relevant und brauchbar

-

- eigentümliche Auffassung von "wellbeing", wenngleich sich einfach als Aspekt/e nachhaltiger Entwicklung interpretieren lässt

Quellen

[1] Geurt Vandekerk (2012): [The Sustainable Society Index] >> ONLINE-DOKUMENT

[2] Sustainable Society Foundation. Sustainable Society Index >> OFFIZIELLE WEBSITE

- Details

- Geschrieben von Dirk Raith

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 14942

Der Social Progress Index (SPI) präsentiert sich seit 2014 als neo-liberale Antwort auf die Defizite des BIP. Initiator und Träger des Index ist die US-NPO Social Progress Imperative, die personell und über ein Social Progress Network gut mit Institutionen wie dem WEF, dem Economist sowie US- und lateinamerikanischen Stiftungen vernetzt ist, die gesellschaftlichen Fortschritt in engen Zusammenhang mit freien Märkten und gesellschaftlichem Unternehmertum und dessen Förderung stellen.

Selbstverständnis und Motivation

Der SPI soll einer "gemeinsamen Sprache" für gesellschaftlichen Fortschritt Ausdruck verleihen, die universell verständlich und anwendbar sein soll: weltweit und auf unterschiedlichen Ebenen, vom Staat bis zum Ortsteil -- oder, wie in einem konkreten Projekt, in Amazonas-Dörfern. Er steht als Kennzahl gesellschaftlichen Fortschritts programmatisch für "the capacity of a society to meet the basic human needs of its citizens, establish the building blocks that allow citizens and communities to enhance and sustain the quality of their lives, and create the conditions for all individuals to reach their full potential."[1]

Methodik

Der SPI beruht auf vier "design principles": Erstens werden ausschließlich soziale und ökologische Kennzahlen verwendet, d. h. gesellschaftlicher Fortschritt soll unmittelbar, nicht über ökonomische Proxies (wie bspw. das BIP) gemessen werden und so auch erst die systematische Analyse der vielschichtigen Zusammenhänge mit ökonomischer Entwicklung erlauben. Zweitens werden Ergebnisse ("Outputs") statt Aufwände ("Inputs") gemessen, d. h. unmittelbar lebenesrelevante Größen statt hypothetische Berechnungen. Drittens wird gesellschaftlicher Fortschritt "holistisch" und dem Anspruch nach für arme wie reiche Lände gleichermaßen relevant konzipiert. Viertens soll das Gemessene auch politisch wirksam ("actionable") werden und Akteure auf unterschiedlichen Ebenen unmittelbar praktisch unterstützen.

Der Index besteht konkret aus drei Dimensionen oder Grundfragen gesellschaftlichen Fortschritts, die wiederum durch 12 Bestandteile ("components") und & 52 trennscharfe Indikatoren ("distinct indicators") näher bestimmt werden sollen:

1) Befriedigt ein Land die Grundbedürfnisse seiner Bevölkerung? ("basic human needs")

- Ernährung & medizinische Grundversorgung -- Unterernährung, Kinder- & Müttersterblichkeit & Todesfälle durch ansteckende Krankheiten

- Wasserversorgung & Sanitäreinrichtungen -- Zugang zu basalen & entwickelten Wasserversorgungs- & Sanitätreinrichtungen

- Unterkunft/Wohnen -- Verfügbarkeit von leistbarem Wohnraum, Zugang & Qualität der Elektrizitätsversorgung, Todesfälle durch Luftverschmutzung im Haushalt

- persönliche Sicherheit -- Verbrechensraten bei Mordfällen & Gewaltverbrechen, wahrgenommene Kriminalität, politischer Terror & Verkehrstote

2) Können Menschen ihre Lebensqualität erhalten & verbessern? ("foundations of wellbeing")

- Zugang zu grundlegendem Wissen -- Alphabetisierung bei Erwachsenen, Einschulungsquote Primärstufe, unter & obere Sekundarstufe, bei letzterer Geschlechterparität

- Zugang zu Information & Kommunikation -- Mobiltelefonabdeckung/-verträge, Internet-User, Pressefreiheits-Index

- Gesundheit & Wohlbefinden ("Wellness") -- Lebenserwartung, frühes Ableben durch nicht-ansteckende Krankheiten, Todesfälle durch Luftverschmutzung im Freien, Selbstmordrate

- ökologische Nachhaltigkeit -- Treibhausgas-Emissionen, Wasserverbrauch/-vorräte, Biodiversität & Habitatschutz

3) Können Menschen ihr Potenzial ausschöpfen? ("opportunity")

- persönliche (Grund-)Rechte -- politische Rechte, Redefreiheit, Versammlungs- & Verbindungsfreiheit, Reise-/Bewegungsfreiheit, Recht auf Privateigentum

- Freiheit der Person & Wahlfreiheit -- Zufriedenheit mit Lebenschancen, Religionsfreiheit, frühe Heirat, erfülltes Bedürfnis nach Verhütung, Korruption

- Toleranz & Inklusion -- Toleranz gü. Immigranten, gü. Homosexuellen, Diskriminierung & Gewalt gü. Minderheiten, religiöse Toleranz, kommunales Sicherheitsnetz

- Zugang zu höherer Bildung -- Jahre an tertiärer Bildung, duchschn. Schuljahre von Frauen, Un-/Gleichheit im Zugang zu Bildung, Anteil global gerankter Unis

Die gewählten Indikatoren werden lt. SPI überall und jederzeit einheitlich von derselben Organisation erhoben und ausgewertet, sind ausreichend intern valide und regional verfügbar. Der aggregierte SPI score entspricht einem linear skalar normalisierten Index mit Punktwerten von 0 bis 100. Die Skala wird durch die jeweils besten & schlechtesten Werte seit 2004 standardisiert. Der Ergebniswert ergibt sich als einfacher Mittelwert der drei Dimensionen, jeder dieser Teilwerte wiederum entspricht dem einfachen Mittelwert der vier Komponenten. Jede der 12 Komponenten wird also gleich gewichtet. Die Einzelindikatoren allerdings werden mittels Faktorenanalyse gewichtet und möglichst trennscharf in die Komponenten übersetzt.

Aussagekraft

Der SPI geht von einer dreidimensionalen Vorstellung gesellschaftlichen Fortschritts aus, die seit 2012 in einem Multi-Stakeholder-Prozess entwickelt wurde. Zugang zum Lebensnotwendigen, zu Lebensqualität und Lebenschancen werden gleich gewichtet. Die Zuordnung der Komponenten und Indikatoren scheint indes mitunter fragwürdig. Der SPI enthält auch bewusst keine i.e.S. ökonomischen Indikatoren, und lediglich eine Komponente mit drei Indikatoren widmet sich dem Thema ökologische Nachhaltigkeit. Dafür erfasst der SPI ein breites Spektrum an sozialen und auch politischen Aspekten gesellschaftlichen Fortschritts. Er beinhaltet auch einen subjektiven Indikator, nämlich zur insgesamt wahrgenommenen Lebenszufriedenheit aus der "Gallup World Poll".

Von der Auswahl der Indikatoren und der Datenquellen hat der SPI einige Ähnlichkeit mit dem LPI - Legatum Prosperity Index -- und die jeweiligen Länderrankings auf Basis der aggregierten Werte unterscheiden sich dementsprechend nur unwesentlich. Aussagekräftiger wären jeweils die Teilauswertungen der unterschiedlichen Dimensionen oder Komponenten -- hier macht sich aber speziell beim SPI die teils recht fragwürdige Zuordnung der Indikatoren zu den Komponenten bemerkbar und mindert wiederum deren Aussagekraft.

Insgesamt stellt sich -- wie auch beim LPI -- die Frage, was mit solchen zusammengesetzten Indizes, trotz der dargebotenen Fülle an sich aussagekräftiger und relevanter Indikatoren, letztlich gewonnen ist: Die erhobenen Sachverhalte sind unmittelbar politisch kaum steuerbar -- und häufig ist damit auch gar keine politische Forderung verbunden. Die aggregierten Indizes korrelieren jeweils recht stark mit dem Wohlstand, wie er konventionell durchs BIP/Kopf gemessen wird -- auch wenn sie die Größe als Proxy ersetzen und (wie im SPI) nicht keinerlei ökonomische Größen erheben wollen. Die Verfahren zur Normierung, Gewichtung und Aggregation der Daten sind zwar jeweils theoretisch und methodologisch begründet, lassen aber keine verbindliche, geschweige denn demokratisch legitimierte Aussage über gesellschaftliche Zielsetzungen zu. Wenn subjektive Indikatoren vorkommen, so bilden diese jeweils nur die relative Zufriedenheit mit Aspekten der Gesellschaft oder des eigenen Lebens ab -- nicht die Bedeutung dieser Aspekte bzw. Vorstellungen davon, was ein gutes Leben und eine gute Gesellschaft ausmacht.

Vor allem aber verschleiern synthetische Indizes wie der SPI, der LPI oder auch der BLI - Better Life Index -- insbesondere durch die Präsentation der Daten in Länderrankings -- den Umstand, dass das jeweilige Ausmaß an gesellschaftlichem Fortschritt oder Prosperität in einer globalisierten Welt eben nicht allein "im Inland" erwirtschaftet wird, sondern in hohem Maße anderswo bzw. auf Kosten anderer Länder und zukünftiger Generationen. Die SDG - Sustainable Development Goals versuchen zumindest, mit ihrem Fokus auf internationale Beziehungen und der politischen Forderung nach Entwicklungspartnerschaft diesen meist unterschlagenen Zusammenhang auf der Tagesordnung zu halten -- und nachhaltige Entwicklung (oder gesellschaftlichen Fortschritt, Prosperität und ein gutes Leben) damit als politische Kernproblematik zu deklarieren, nicht als Frage gesellschaftlichen Unternehmertums oder forcierter Globalisierung. Aus all diesen Gründen erscheint die Einführung dieser "Länder-Labels" -- analog dem "Gütesiegeldschungel" für nachhaltige Produktqualitäten -- , welche durch private Indizes und dazugehörige Rankings forciert werden, eher kontraproduktiv.

Gerade wenn es um politische Fragen wie gesellschaftlichen Fortschritt usw. geht, müsste doch die Zielsetzung auch eine gewisse demokratische Legitimität und Verbindlichkeit haben -- und diese fehlt hier aber völlig. Obwohl dezidiert kein "ökonomischer" Indikator vorkommt, wird gesellschaftlicher Fortschritt damit erst recht zu einer rein ökonomischen Angelegenheit -- für Markt und Unternehmen. Die Bedeutung des BIP wird -- in den Worten Jean Baudrillards -- sozusagen dissimuliert. Diese Alternativen tun so, als ob sie das BIP ersetzen würden. In Wirklichkeit leisten sie einer libertären Sicht der Lösung gesellschaftlicher Probleme Vorschub, die Politik und Zivilgesellschaft durch Markt und UnternehmerInnentum ersetzen möchte.

Insofern sind Indizes wie der SPI zwar vordergründig nett -- sie machen die Debatte bunter, sie schaffen Bewusstsein für die Problematik des BIP. Die entscheidende Frage bleibt indes, was mit dem gesammelten Wissen passieren soll -- bei SPI und LPI sind die gemessenen Konstrukte trotz methodologisch ausgereifter Tools und perfekter Aufbereitung als Infographiken derart fragwürdig, dass sie auch politisch äußerst fragwürdig sind.

Praxis

Kurz nach seiner Veröffentlichung 2014 hat der SPI -- dank der guten Vernetzung mit wirtschaftsliberalen Institutionen, Think Tanks & Foundations -- schon recht schnell Verbreitung und erste Anwendung gefunden: Vor allem in Lateinamerika, wo der SPI in brasilianischen Amazonas-Dörfern, von Konzernen wie McDonald's bei konzernfreundlichen "Entwicklungsprojekten", und bei den Regierungen von Paraguay und Kolumbien als Ergänzung zum BIP ebenso auf interesse gestoßen ist wie beim US-Bundesstaat Michigan und der Europäischen Kommission. Letztere greift damit -- nach erfolgreicher Beratung durch Michael Porter bei ihrer CSR-Strategie -- wiederum ein unternehmerInnenfreundliches, neoliberales (von Michael Porter patroniertes) Konzept auf, um ihrer etwas angegrauten Initiative "Beyond GDP" einen neuen Anstrich zu verpassen. Viel wird man sich davon nicht versprechen dürfen -- hoffentlich.

Plus/Minus

+

- sehr umfangreich, theoretisch fundiert

-

- wirtschaftsliberale Aufffassung von "gesellschaftlichem Fortschritt" als Ergebnis freier Märkte und starker UnternehmerInnen

- korreliert sehr hoch mit dem BIP, führt sich selbst ad absurdum

- reine „Inlands-Perspektive“, macht gesellschaftlichen Fortschritt zu einer Frage des nationalen Wettbewerbs

- keine Anbindung an politischen Prozess denkbar bzw. wünschbar

Quellen

[1] Social Progress Index >> OFFIZIELLE WEBSITE

- Details

- Geschrieben von Dirk Raith

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 22553

Der Legatum Prosperity Index (LPI) wurde 2007 von der Legatum Institute Foundation, einem konservativen britischen Think Tank, mit Unterstützung durch Oxford Analytica konstruiert. Seither veröffentlicht Legatum ein jährliches Ranking, das auf Basis des LPI 142 Länder in acht Bereichen des Wohlergehens miteinander vergleichbar machen soll.

Selbstverständnis und Motivation

Das Legatum Institute führt das Motto "Prosperity through Revitalising Capitalism and Democracy". Der LPI dient in diesem Kontext, als Basis des jährlichen Länderrankings, vor allem dazu, die öffentliche Debatte in Politik, Wissenschaft und Medien in Richtung einer "holistic view of prosperity" und ihrer Entstehung zu bewegen. Um diese "ganzheitliche Sicht" zu repräsentieren, vereint der LPI -- nach Meinung von Legatum als einziger Standard mit weltweiter Reichweite -- sowohl objektive als auch subjektive Indikatoren von Wohlstand und Wohlbefinden in einer Kennzahl.

Methodik

Der LPI vereint 89 Indikatoren aus acht Bereichen, die standardisiert und analytisch gewichtet zu acht Sub-Indizes und anschließend mit gleichen Gewichten zum Gesamt-Index aggregiert werden.

- Wirtschaft umfasst Indikatoren zur Kapitalausstattung, Marktgröße, High-Tech-Exporten, Bruttosparquote, Arbeitslosigkeit, Inflation, Ausmaß & Entwicklung der ausländ. Direktinvestitionen, Zufriedenheit mit dem indiv. Lebensstandard, angemessene Ernährung und Unterkunft, wahrgenommene Arbeitsplatzsituation, Konjunkturerwartungen, Vertrauen in Finanzinstitutionen, 5-Jahres-Wachstumsrate

- Bildung umfasst Indikatoren zur Belegung aller Bildungsstufen, stat. Verhältnis Lehrer-Schüler und Buben-Mädchen in Schulen, Anteil höherer Bildungsabschlüsse unter Erwerbstätigen, Zufriedenheit mit Bildungsqualität, Wahrnehmung des Lernfortschritts von Kindern

- Unternehmertum & Möglichkeiten umfasst Indikatoren zu Start-Up-Kosten, sicheren Internet-Servern, Ausgaben für Forschung & Entwicklung, Internet-Bandbreite, ungleiche ökonomische Entwicklung, Mobiltelefon-Abdeckung, Erhalt von Lizenzgebühren, IKT-Exporte, Wahrnehmung dass Erfolg erarbeitet werden kann, Umfeld für UnternehmerInnen

- Governance umfasst Indikatoren zur Stabilität und Effektivität der Regierung, Rechtssicherheit, Regulierung, Gewaltenteilung, politischen Rechten, Regierungsform, politischen Restriktionen, Armutsbekämpfung, Vertrauen in die Justiz, Korruption in Politik und Wirtschaft, Umweltschutzmaßnahmen, politische Zustimmung, geäußerte Besorgnis, Vertrauen ins Militär, Vertrauen in Korrektheit von Wahlen

- Gesundheit umfasst Indikatoren zu Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, Impfabdeckung bei DPT, Verebreitung von Tuberkulose, Unterernährung, Masernimpfabdeckung, Gesundheitsausgaben/Person, Zufriedenheit mit Gesundheitszustand, Ausmaß der allgem. Besorgnis, Zufriedenheit mit Schönheit der natürlichen Umwelt, Spitalsbetten, Wasserqualität, erwartbare gesunde Lebensjahre, Sanitäreinrichtungen, Todesfälle durch Erkrankungen der Atemwege, Ausgeschlafensein, berichtete gesundheitliche Probleme

- persönliche Freiheit umfasst Indikatoren zur Toleranz gegenüber Immigranten und Minderheiten, bürgerliche Freiheiten und Wahlfreiheit, Zufriedendheit mit Freiheiten

- Sicherheit umfasst Indikatoren zu Gruppenkonflikten, Flüchtlingen und intern vertriebenen Personen, staatlich geförderte politische Gewalt, Eigentumsdelikte, Überfälle, Sicherheit abends allein unterwegs zu sein, Meinungsfreiheit, demographische Instabilität, Menschen auf der Flucht, Todesfälle durch Bürgerkrieg

- Soziales Kapital umfasst Indikatoren zu wahregenommener gesellschaftlicher Unterstützung, Anteil von Freiwilligenarbeit, Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden, karitative Zuwendungen, soziales Vertrauen, Heiraten, Teilnahme an Gottesdiensten

Die 89 Indikatoren messen sowohl objektive ("Wohlstand") als auch subjektive Aspekte ("Wohlbefinden") von Wohlergehen bzw. Prosperität. Die Indikatoren wurden lt. Legatum mittels Regressionsanalyse entsprechend ihrem prospektiven Beitrag zur Prosperität ausgewählt. Die verwendeten Daten sind fast durchgehend für die allermeisten Länder der Welt verfügbar und stammen aus unterschiedlichen, öffentlichen und privaten Datenbeständen, darunter etwa Gallup World Poll, World Development Indicators, International Telecommunication Union, Fragile States Index, Worldwide Governance Indicators, Freedom House, World Health Organisation, World Values Survey, Amnesty International, Centre for Systemic Peace. Der LPI wird jährlich für 142 Länder berechnet, die 96% der Weltbevölkerung stellen.

Aussagekraft

Aufbau des Index, Umfang, Auswahl, Gewichtung, Aggregation und Qualität der Daten zeichnen den LPI gegenüber den meisten anderen synthetischen Indizes aus. Indikatoren zur ökologischen Dimension als Basis und Aspekt von nachhaltiger Prosperität sucht man allerdings vergebens, ebenso wie Indikatoren, welche die Entstehung und ungleiche Verteilung dieser Prosperität im globalen Kontext aufzeigen würden -- wie es etwa die SDG - Sustainable Development Goals tun. "Prosperität" wird hier lediglich zu einer Frage der jeweiligen nationalen Leistungsfähigkeit -- das suggeriert das Länderranking als prominentestes Ergebnis des LPI.

Seltsam erscheint in diesem Zusammenhang die methodologische Begründung der Auswahl der Einzelindikatoren im Hinblick auf ihren kausalen Beitrag zur Prosperität -- eines Konstrukts, das sich doch erst aus den Indikatoren ergeben soll, die es letztlich messen. Insofern scheint hinter dem LPI -- trotz der Fülle an Indikatoren -- eine doch relativ eingeschränkte Vorstellung von Prosperität zu stecken, die offensichtlich -- wenn man sich die Länderrankings der letzten Jahre ansieht -- auch mit dem BIP/Kopf hoch korreliert. Damit misst der LPI zwar andere Dinge, stützt aber zugleich den Status des BIP als "Proxy" für Wohlstand, Wohlbefinden und Wohlergehen. Es mag sein, dass das BIP das auch ist -- allerdings würde man sich von einer "Alternative" erwarten, dass es gerade auch die Ursprünge und Folgen dieser Prosperität in die Rechnung mit aufnimmt. Und das tut der LPI jedenfalls nicht in dem Maße, wie er es verspricht.

Praxis

Zentrales Tool des LPI ist das Länderranking: Es weist unter den Top-30 Ländern 27 Demokratien aus (daneben Hongkong, Singapur und die VAE) und wird dominiert von Ländern wie zuletzt Norwegen und der Schweiz, deren Prosperität zu großen Teilen auf Kosten der Umwelt und anderer Länder geht -- zu dieser Feststellung fehlen dem LPI indes die Indikatoren. Neben dem Länderranking gibt es auch einen Gesamt-Score zum Zustand der Welt sowie Reports für unterschiedliche Weltgegenden.

Plus/Minus

+

- umfangreich, konsistent, gute Einzelindikatoren

-

- die ökologische Dimension bleibt völlig ausgeblendet

- globale/internationale Beziehungen als Ursachen nationaler "Prosperität" bleiben weitgehend ausgeblendet

- legitimiert das BIP als Proxy für Prosperität und macht sich selbst überflüssig

- legitimiert mit Länderranking nationalen Standortwettbewerb

- kann eigenen Anspruch nicht lösen "to take an holistic view of prosperity and to better understand how it is created."

Quellen

[1] The Legatum Prosperity Index >> OFFIZIELLE WEBSITE

- Details

- Geschrieben von Dirk Raith

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 18820

Der Index of Social Health (ISH) wurde 1987 am US-amerikanischen Institute for Innovation in Social Policy konzipiert und wird seither jährlich für die USA und Canada berechnet. Der letzte vollständige Datensatz liegt für 2011 vor.

Selbstverständnis und Motivation

Der ISH versteht sich als umfassende Maßzahl für die "Gesundheit einer Gesellschaft". Damit sollen v. a. die Folgen sozio-ökonomischer Entwicklung für individueller Gesundheit und soziale Inklusion erfasst werden.

Methodik

Der ISH ist ein zusammengesetzter, linear skalar normalisierter Index -- d. h. die unterschiedlichen Dimensionen werden zu einem Punktwert zwischen 0 und 100 zusammengefasst. Der Index besteht aus unterschiedlichen Indikatorensets, die allgemeine und für bestimmte Lebensalter relevante Aspekte körperlicher und seelischer Gesundheit und gesellschaftlicher Inklusion erfassen sollen.

- Kinder: Kindersterblichkeit, Kindesmissbrauch, Kindesarmut

- Jugendliche: jugendlicher Selbstmord, jugendlicher Drogenmissbrauch, Schulabbrecher

- Erwachsene: Arbeitslosigkeit, wöchentlicher Durchschnittslohn, Krankenversicherungsschutz

- Senioren: Altersarmut, indiv. zu tragende Kosten im Krankheitsfall

- allgemein: Mordrate, Unfalltote im Zusammenhang mit Alkohol am Steuer, Bezieher von Lebensmittelmarken, leistbares Wohnen, Einkommensungleichheit (Gini)

Aussagekraft

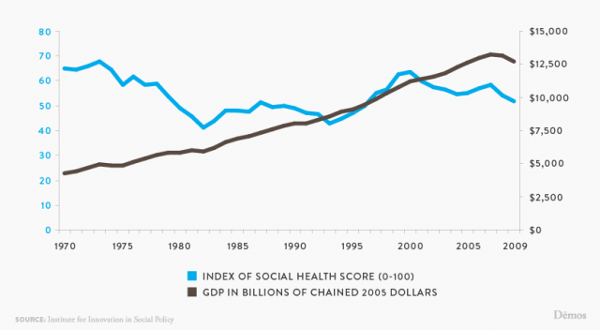

Der ISH basiert auf sehr aussagekräftigen Einzelindiktoren und aggregiert sie zu einem Punktwert, der einen konzisen und glaubhaften Eindruck von Zustand und Entwicklung der "Gesundheit der Gesellschaft" vermittelt. Insbesondere gilt das für die grafische Darstellung, ggf. im zeitlichen Vergleich mit der Entwicklung des BIP. Für die USA zeigt sich bspw. eine tendenzielle Verschlechterung des Werts seit den 1970er-Jahren, mit kurzfristiger Besserung der Situation in den 00er-Jahren. 2010 weist mit einem Punktwert von 48,5 den tiefsten Wert seit 15 Jahren auf, der letzte verfügbare Punktwert des ISH liegt bei 50,2 (Quelle der Graphik: Demos.org).

Der ISH basiert auf sehr aussagekräftigen Einzelindiktoren und aggregiert sie zu einem Punktwert, der einen konzisen und glaubhaften Eindruck von Zustand und Entwicklung der "Gesundheit der Gesellschaft" vermittelt. Insbesondere gilt das für die grafische Darstellung, ggf. im zeitlichen Vergleich mit der Entwicklung des BIP. Für die USA zeigt sich bspw. eine tendenzielle Verschlechterung des Werts seit den 1970er-Jahren, mit kurzfristiger Besserung der Situation in den 00er-Jahren. 2010 weist mit einem Punktwert von 48,5 den tiefsten Wert seit 15 Jahren auf, der letzte verfügbare Punktwert des ISH liegt bei 50,2 (Quelle der Graphik: Demos.org).

Plus/Minus

+

- große Aussagekraft hinsichtlich der "Gesundheit einer Gesellschaft"

- gut geeignet als ergänzende Kennzahl zur Darstellung der (negativen) Folgen sozio-ökonomischer Entwicklung

-

- sagt nichts über ursächliche sozio-ökonomische oder ökologische Faktoren

- als politisches Steuerungsinstrument ungeeignet, da gemessene Größen eher Ergebnis langfristiger sozio-ökonomischer Entwicklungen sind

Quellen

[1] The Index of Social Health >> OFFIZIELLE WEBSITE

[2] Stiglitz et al. 2009 : 48f

- Details

- Geschrieben von Dirk Raith

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 27320

Der Human Development Index (HDI) wurde 1990 im Rahmen der Erstellung des UNDP-Entwicklungsreports entwickelt. Er geht auf eine Initiative des Ökonomen und damaligen UNDP-Sonderberaters Mahbub ul Haq zurück, der sich angesichts des globalen Versagens der konventionellen, wachstumsorientierten Entwicklungspolitik ein alternatives Maß gesellschaftlicher Entwicklung wünschte, das soziale Aspekte und den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt rücken und dabei zugleich so simpel und plakativ sein sollte wie das BIP. Der Human Sustainable Development Index (HSDI) von 2010, entwickelt vom Internationalen Geosphären-Biosphären Programm (IGBP) mit der Universität der Vereinten Nationen, berücksichtigt gemäß dieser Philosophie noch einen weiteren Indikator zur Bestimmung der Nachhaltigkeit eines Entwicklungspfades.

Selbstverständnis und Motivation

Der HDI geht davon aus, dass Wirtschaftswachstum, gemessen am BIP, sich nicht automatisch -- wie etwa von der liberalen "Pferdeäpfel-Theorie" suggeriert -- in gesellschaftlichen Fortschritt und menschliche Entwicklung übersetzt. Der Fokus des HDI, an dessen Konzeption neben Mahbub ul Haq etwa auch Amartya Sen mitgearbeitet hat, liegt dabei auf "functionings and freedoms", also den individuellen Möglichkeiten und Freiheiten, ein gutes Leben zu führen. Er steht damit als grober "Proxy", "Bezugsrahmen" und "advocacy tool" für ein Leitbild von Entwicklung, welches die Menschen und ihre Befähigungen (Capabilites) als ultimative Kriterien in den Mittelpunkt stellt. Konkret benennt der HDI damit drei Dimensionen menschlicher Entwicklung, die essentiell erscheinen, eng miteinander zusammenhängen und weniger als ungeplante Folge denn als politisch erwirktes Ziel wirtschaftlicher Entwicklung betrachtet werden können: ein langes Leben in Gesundheit, Zugang zu Bildung und ein angemessener Lebensstandard. Darüber hinaus soll der HDI im Ländervergleich auch zeigen, dass menschliche Entwicklung (gemessen am HDI) und ökonomische Entwicklung (gemessen am BIP) weniger eng zusammenhängen als gemeinhin angenommen wird.

Methodik

Der Human Development Index (HDI) ist eine synthetische Kennzahl zur Messung menschlicher Entwicklung, die sich aus drei Dimensionen und daraus abgeleiteten objektiven Indikatoren zusammensetzt. Der ursprünglich 1990 konzipierte HDI erfuhr 2010 einige wichtige methodologische Änderungen hinsichtlich einzelner Kriterien und Berechnungsweisen: "Wissen" war ursprünglich durch den Alphabetisierungsgrad und die aggregierte Einschulungsrate gemessen worden, seither durch prognostizierte und aktuell durchschnittliche Schuljahre. Der "Lebensstandard" war ursprünglich anhand des BIP-pro-Kopf gemessen worden, seither anhand des BNI-pro-Kopf, jeweils nach Kaufkraftparitäten (PPP US$). Ein "langes gesundes Leben" wird wie nach wie vor durch die Lebenserwartung bei Geburt gemessen.

Die Transformation der drei Dimensionen auf einen standardisierten, "einheitslosen" Index mit Werten zwischen 0 und 1 wurde 2010 auf "beobachtete" Minimum- & Maximum-Werte umgestellt. Die Aggregation zum Gesamtindex erfolgte ursprünglich einfach durch Berechnung des arithmetischen Mittelwerts der drei Dimensionen, was für eine perfekte Substituierbarkeit jeder Teildimension stand. Seit 2010 wird der geometrische Mittelwert herangezogen, was insgesamt, und insbesondere in Ländern mit relativ großen Unterschieden der Einzelwerte niedrigere Werte des HDI produziert.

Um Ungleichheiten bei der Entwicklung verschiedener sozialer Gruppen abzubilden, wurde 2010 auch ein IHDI - Inequality Adjusted HDI eingeführt. Ist der Wert des IHDI kleiner als der des HDI, so lässt sich dieser als -- auch prozentuell darstellbarer -- Verlust an menschlicher Entwicklung durch soziale Ungleichheit interpretieren. Der ebenfalls 2010 konzipierte HSDI - Human Sustainable Development Index fügt dem HDI mit den Treibhausgas-Emissionen/Kopf (in CO2-Äquivalenten) noch einen Indikator hinzu, der die ökologische Nachhaltigkeit des jeweiligen Entwicklungspfades messbar machen soll.

Aussagekraft

Der HDI besticht durch Einfachheit, relativ gute Datenlage und Vergleichbarkeit und die klare, theoretisch untermauerte Aussage. Mit den methodologischen Anpassungen 2010 konnten diese Stärken noch geschärft werden. Das gilt insbesondere mit dem Wechsel vom BIP zum BNI als Ausgangsgröße zur Bestimmung des Lebensstandards. Die Einfachheit mindert indes auch die Aussagekraft des HDI/HSDI -- so wie seine Einzelindikatoren kann auch der Index selbst in erster Linie als Proxy für menschliche Entwicklung aufgefasst werden. Die globale Vergleichbarkeit sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass die Eignung als Kennzahl mit zunehmender Entwicklung von Bildungs-, Gesundheitswesen und Lebensstandard eines Landes wohl abnimmt -- auch wenn der empirische Nachweis wichtig ist, dass vergleichsweise gute HDI/HSDI-Werte auch mit relativ niedrigem BIP erzielt werden können, und umgekehrt.

Praxis

Der HDI ist die zentrale Maßzahl für die Erstellung des jährlichen Human Development Reports des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) und des darin enthaltenen Länderrankings. Der Index empfiehlt sich kaum als politisches Instrument für kurzfristige Steuerungsmaßnahmen und deren Monitoring, sondern eher als Maßzahl zur Beobachtung mittel- bis langfristiger Entwicklungen und Zusammenhänge.

Plus/Minus

+

- einfach, gute Datenlage und klare Aussage

- stellt menschliche Entwicklung von "Capabilites" ins Zentrum

-

- zu einfach im Hinblick auf die Dimensionen, Indikatoren und deren Gewichtung

- nicht für Gesellschaften unterschiedlicher Entwicklungsniveaus gleichermaßen anwendbar oder vergleichbar

- eignet sich eher zur Messung langfristiger Entwicklungen als für politische Weichenstellungen

Quellen

[1] Amie Gaye (2011): The Human Development Index (HDI) >> ONLINE-DOKUMENT

[2] Human Development Index (HDI) >> OFFICIAL WEBSITE

[3] UNDP (United Nations Development Programme) 2014: Human Development Report 2014. Sustaining human progress: Reducing vulnerabilities and building resilience, New York >> ONLINE-DOKUMENT

- Details

- Geschrieben von Dirk Raith

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 29394

Unterkategorien

Seite 4 von 6